In 8 Tagen, am 15. Mai 2025, launchen wir den Climate Action Navigator (CAN): HeiGITs neuestes Dashboard, das hochauflösende und offene Daten nutzt, um Einblicke in Klimaschutzindikatoren zu liefern. CAN hilft festzustellen, wo gezielte Klimaschutzmaßnahmen am dringendsten erforderlich sind. Die angebotenen Tools reichen dabei von der Bewertung von CO2-Emmisionen durch Heizen von Wohngebäuden bis hin zu einer Analyse der Infrastruktur für aktive Mobilität in Städten.

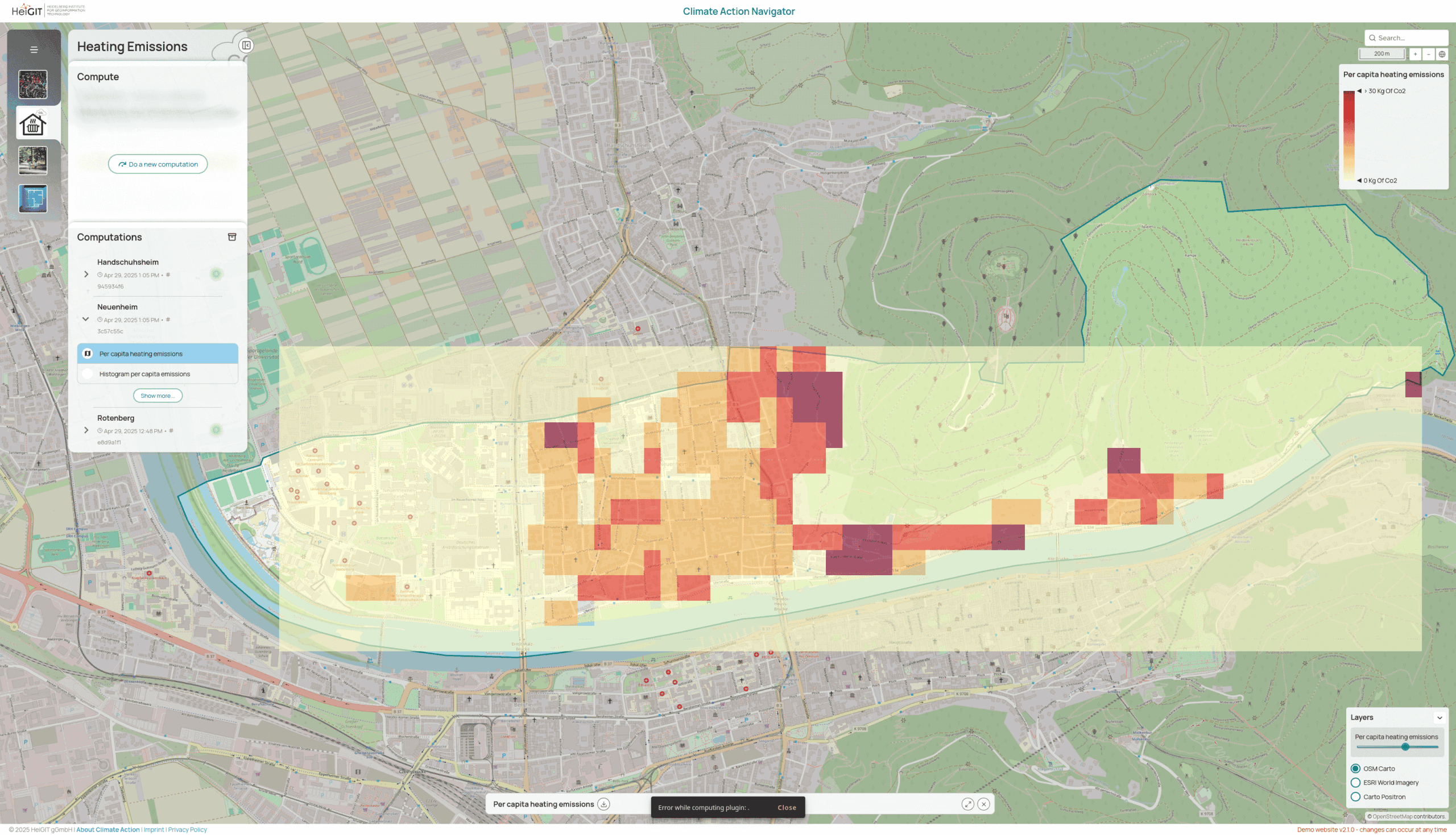

In diesem dritten Beitrag unserer Blogpost-Serie zum CAN stellen wir Heating Emissions vor, eines der Schlüsselwerkzeuge des Dashboards, welches der Stadtverwaltung, NGOs und weiteren Akteuren dabei hilft, die CO2-Emissionen zu lokalisieren und somit konkrete Maßnahmen zu bestimmen.

Heizen: Eine wichtige und oft unterschätze Emissionsquelle

Die Reduktion von CO2-Emissionen ist eine wichtige Priorität, um die Klimakrise zu entschärfen. Dadurch, dass CO2 in fast jedem Lebensbereich emittiert wird, ist der erste Schritt für Klimaschutz, zu verstehen, woher, wann und warum Emissionen freigesetzt werden. In Deutschland, sowie in vielen anderen Ländern mit gemäßigtem Klima, ist das Heizen von Wohnhäusern ein großer Emissionsfaktor. Dreiviertel aller deutschen Haushalte sind noch immer auf fossile Brennstoffe wie Erdgas und -öl angewiesen, was das Beheizen von Wohnungen zu einem Schlüsselfaktor für die Eindämmung des Klimawandels macht.

Um das Problem dabei besser verstehen und lösen zu können, benötigen wir akkurate und genaue Emissionsdaten in der höchstmöglichen Auflösung, also nicht nur auf nationaler und regionaler Ebene, sondern darüber hinaus. An dieser Stelle setzt Heating Emissions als Analysewerkzeug an.

Wie funktioniert die Bewertung von Heizungsemissionen? Vom Zensus zum Kohlenstoff

Das Analysewerkzeug Heating Emissions nutzt einen Bottom-Up-Ansatz zur Schätzung von CO2-Emissionen in Wohngebäuden. “Bottom-Up” bedeutet, dass wir zunächst schätzen, wie viel Energie für die Beheizung von Wohngebäuden verbraucht wird und diesen Wert dann mit der Zahl multiplizieren, die den durchschnittlichen CO2 Ausstoß pro Energieeinheit angibt (d.h. einen “Emissionsfaktor”). Diese Schätzung basiert größtenteils auf 100-Meter-Rasterdaten aus dem Zensus 2022, aus denen wir ortsspezifische Energieverbräuche und Emissionsfaktoren für ganz Deutschland ableiten können.

Zunächst multiplizieren wir für jede 100-Meter-Rasterzelle in dem betreffenden Gebiet die Bevölkerungsdichte mit der durchschnittlichen Wohnfläche pro Kopf, um dadurch die Gesamtwohnfläche in der Rasterzelle zu erhalten, also die Fläche, die die Menschen potenziell beheizen. Vor allem durch das gezielte Heizen von Räumen, die frequentierter genutzt werden als andere (beispielsweise das Wohnzimmer), kann viel Energie gespart (und somit Emissionen vermieden) werden.

Im nächsten Schritt verwenden wir Daten zum Gebäudealter aus dem Zensus. Diese dienen der Schätzung des Energieverbrauchs des Gebäudes. Ältere Gebäude, insbesondere solche, die in der Nachkriegszeit (1945 bis 1970) gebaut wurden, sind in der Regel schlechter isoliert und verbrauchen, sofern sie nicht renoviert wurden, mehr Heizenergie pro Flächeneinheit. Wir haben die Zensusdaten mit altersspezifischen Energieverbrauchsdaten von co2online kombiniert, um die durchschnittliche Verbrauchsrate für jede Rasterzelle zu schätzen.

Der Zensus 2022 liefert außerdem Informationen zur Anzahl der Gebäude mit verschiedenen Heizenergieträgern für jede Rasterzelle. Zu diesen Energieträgern gehören Erdgas, -öl, Kohle, Holz, Wärmepumpen und Fernwärme. Die Erzeugung einer Wärmeeinheit mit jedem dieser Energieträger führt zu unterschiedlichen Mengen an CO2-Emissionen. Indem wir die Anzahl der Gebäude berücksichtigen, die verschiedene Energieträger in jeder Rasterzelle nutzen, können wir einen durchschnittlichen Emissionsfaktor für diesen Standort berechnen. Die Verbrennung von Holz und Kohle verursacht üblicherweise die meisten Emissionen (die Verbrennung von Holz ist zwar schrecklich für die Luftqualität, hat aber nahezu neutrale Auswirkungen auf das Klima, da der freigesetzte Kohlenstoff erst “kürzlich” von einem Baum aufgenommen wurde). Im Gegensatz dazu entstehen bei der Nutzung von Wärmepumpen oder Fernwärme keine Emissionen. Bei der Energieerzeugung mittels Fernwärme oder in Kraftwerken werden auch Emissionen freigesetzt, allerdings entstehen diese dabei nicht in den Wohngebäuden selbst. Dies unterstreicht einen wichtigen Aspekt der aktuellen Schätzungen der Heizungsemissionen: Sie umfassen nur Emissionen, die direkt von den Wohngebäuden stammen (sogenannte Scope-1-Emissionen). Spätere Versionen unseres Analysewerkzeugs werden auch diejenigen Emissionen schätzen, die mit dem Strom- und Fernwärmeverbrauch (sogenannte Skope-2-Emissionen) entstehen.

Durch Multiplikation des ortsspezifischen Emissionsfaktors und der Energieverbrauchsrate mit der gesamten beheizbaren Fläche können wir folglich also die CO2-Emissionen schätzen, die durch das Heizen von Wohngebäuden entstehen.

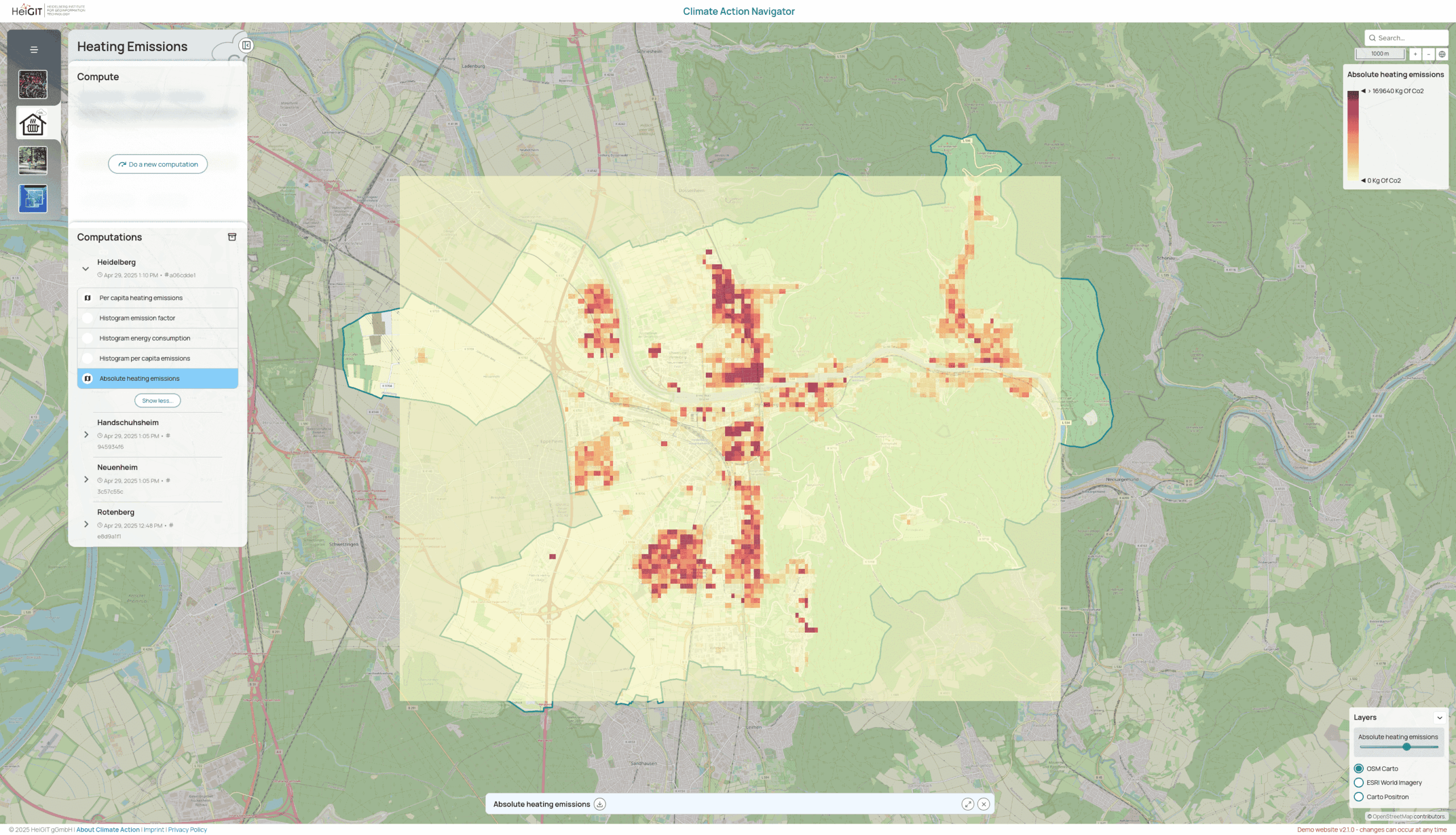

Fallbeispiel: Heidelberg

In Heidelberg werden beispielsweise 57,1% der Wohngebäude mit Erdgas beheizt, 12,1% nutzen Erdöl und ein geringer Anteil von 0,3% noch immer Kohle (26,1% beziehen Fernwärme, während weniger als 2% Wärmepumpen nutzen). Dieser Energiemix führt zu erheblichen CO2-Emissionen durch das Heizen, vor allem in Wohngebäuden, die älter und somit energieineffizienter sind.

Was passiert jedoch, wenn Haushalte auf erneuerbare Energieträger wie Wärmepumpen wechseln? Stellt euch ein Szenario vor, in dem alle Haushalte in Heidelberg, die momentan noch Erdöl oder Kohle nutzen, zu Wärmepumpen wechseln würden. Die Heizungs-Emissionen der Stadt würden um fast 18% sinken. (Es ist wichtig zu beachten, dass diese Schätzung nur die direkt von Wohngebäuden ausgestoßenen CO2-Emissionen umfasst. Die Emissionen der Stromerzeugung zum Betrieb von Wärmepumpen sind noch nicht berücksichtigt).

Warum standortgenaue Emissionsdaten wichtig sind

Nationale Verzeichnisse sind zwar nützlich, aber für lokale Klimaschutzmaßnahmen werden Daten mit einer viel höheren räumlichen und zeitlichen Auflösung benötigt. Durch die Fokussierung auf die Stadtteil-Ebene kann das Analysewerkzeug Heating Emissions den Akteuren dabei helfen, Emissionsschwerpunkte zu ermitteln oder Prioritäten auf diejenigen Stadtteile zu setzen, in denen Gebäudesanierungen oder Heizungsmodernisierungen erforderlich sind. Gleichzeitig kann somit der Erfolg politischer Veränderungsmaßnahmen bewertet und die Fortschritte im Laufe der Zeit überwacht werden.

CAN and Heating Emissions: Werkzeuge zur praktischen Anwendung

Der Climate Action Navigator und insbesondere Heating Emissions sind weit mehr als reine Werkzeuge zur Bewertung von Klimaschutzmaßnahmen in Städten weltweit. Sie helfen dabei, lokale Stärken sichtbar zu machen, Handlungsbedarfe aufzuzeigen und gezielte Lösungen zu entwickeln, um Städte lebenswerter, inklusiver und klimaresilienter zu gestalten. Im Gegensatz zu klassischen Indikatoren entstehen die CAN-Analysewerkzeuge im engen Austausch mit Stadtplanenden, gesellschaftlichen Organisationen und lokalen Akteuren, um so praxistaugliche und direkt umsetzbare Ergebnisse zu liefern.

Wie geht es weiter?

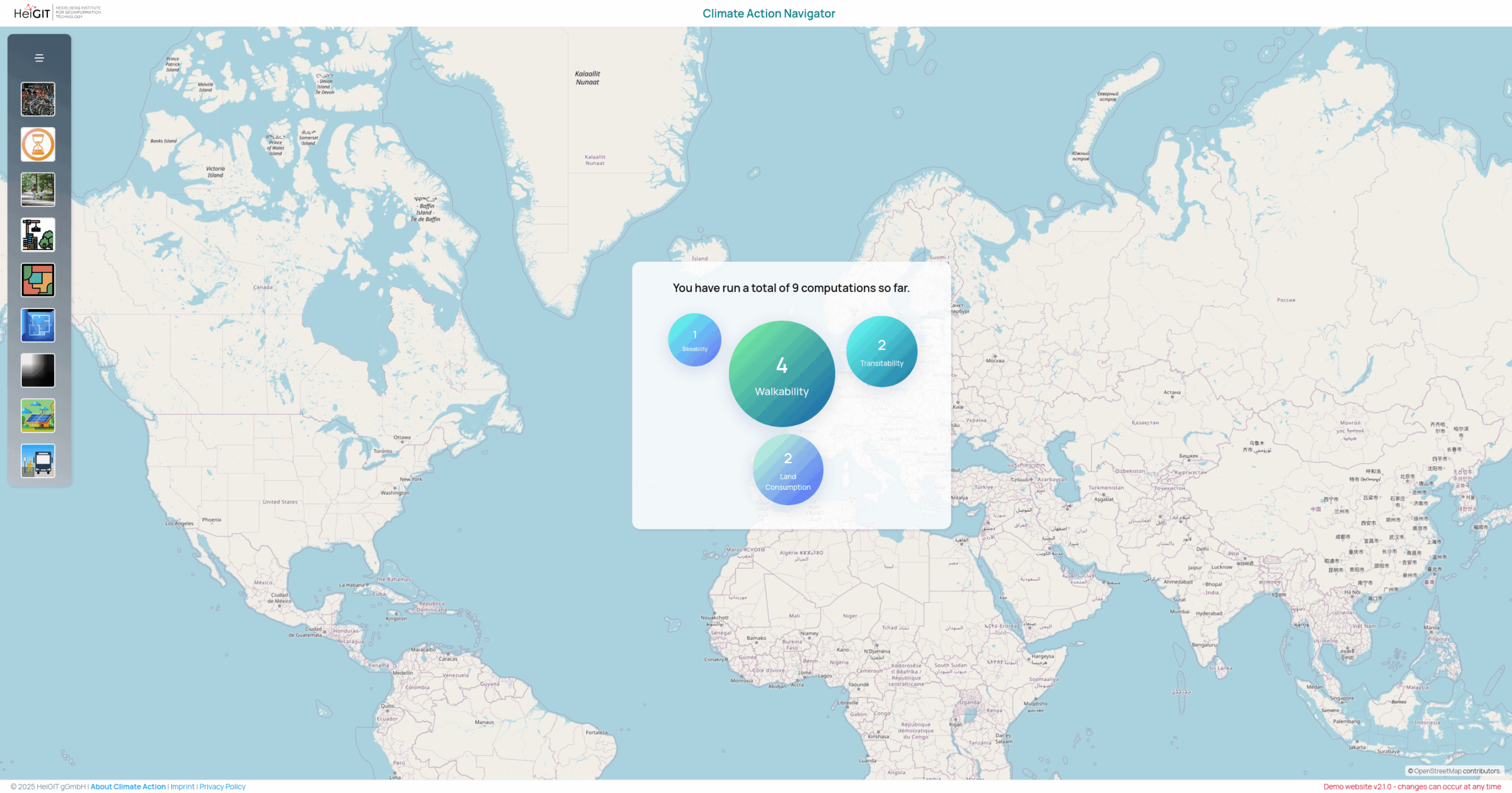

Der Climate Action Navigator und seine Analysewerkzeuge wie Heating Emissions sind dynamische Tools, die sich stetig durch Feedback und Zusammenarbeit mit Partnern weiterentwickeln. Schon bald wird es weitere Werkzeuge geben. Am 15. Mai 2025 veröffentlichen wir das Dashboard. Ab dann können Nutzende die Heizungsemissionen ihrer Stadt oder anderer Gebiete sowie die Fuß- und Radverkehrfreundlichkeit (aktuell nur in Deutschland) analysieren.

Wir laden alle Interessierten herzlich zu unserem offiziellen Online-Launch-Event am 05. Juni 2025 um 14 Uhr (MESZ) ein. Dort erhaltet ihr spannende Einblicke in die Entwicklung und Anwendung des Climate Action Navigators.

Bis dahin könnt ihr in unseren nächsten Blogbeiträgen mehr zu weiteren Indikatoren lernen. Lest gerne auch die bereits erschienenen Beiträge zu Walkability (Fußgehfreundlichkeit) und Bikeability (Radfahrfreundlichkeit). Bei Fragen oder Anmerkungen freuen wir uns über Nachrichten an kirsten.vonelverfeldt@heigit.org und über euren Besuch auf unserer Website.